La industria del automóvil lleva años fingiendo entusiasmo mientras se da cabezazos contra la pared, y tiros al pie. El relato oficial, ese que habla de sostenibilidad, electrificación y futuro limpio, suena a canción del verano, tuvo su gracia pero ya cansa. ¿Dónde han quedado los coches que te ponían la piel de gallina? ¿Qué ha sido de los motores que transmitían emociones?

Es curioso: nunca habíamos tenido tantos avances técnicos y, al mismo tiempo, tan poca variedad en lo que se fabrica. Parece que el coche ha dejado de ser un símbolo de libertad para convertirse en un servicio sin más, casi una app con ruedas. Eso es un problema, porque si los coches no emocionan, la movilidad no engancha, y cuando la movilidad no engancha, la gente se baja del carro (o del coche).

La emoción no es un extra opcional. No estamos hablando de ponerle costuras en rojo a un salpicadero de plástico duro. Hablamos de diseño, de sonido, de sensación de conexión entre máquina y conductor. Hablamos de que, al bajar del coche, tengas que girarte para mirarlo otra vez y hasta comprarte una silla plegable para mirarlo durante horas. Ese tipo de magia, por muy irracional que sea, es lo que convierte a un coche en algo digno de deseo.

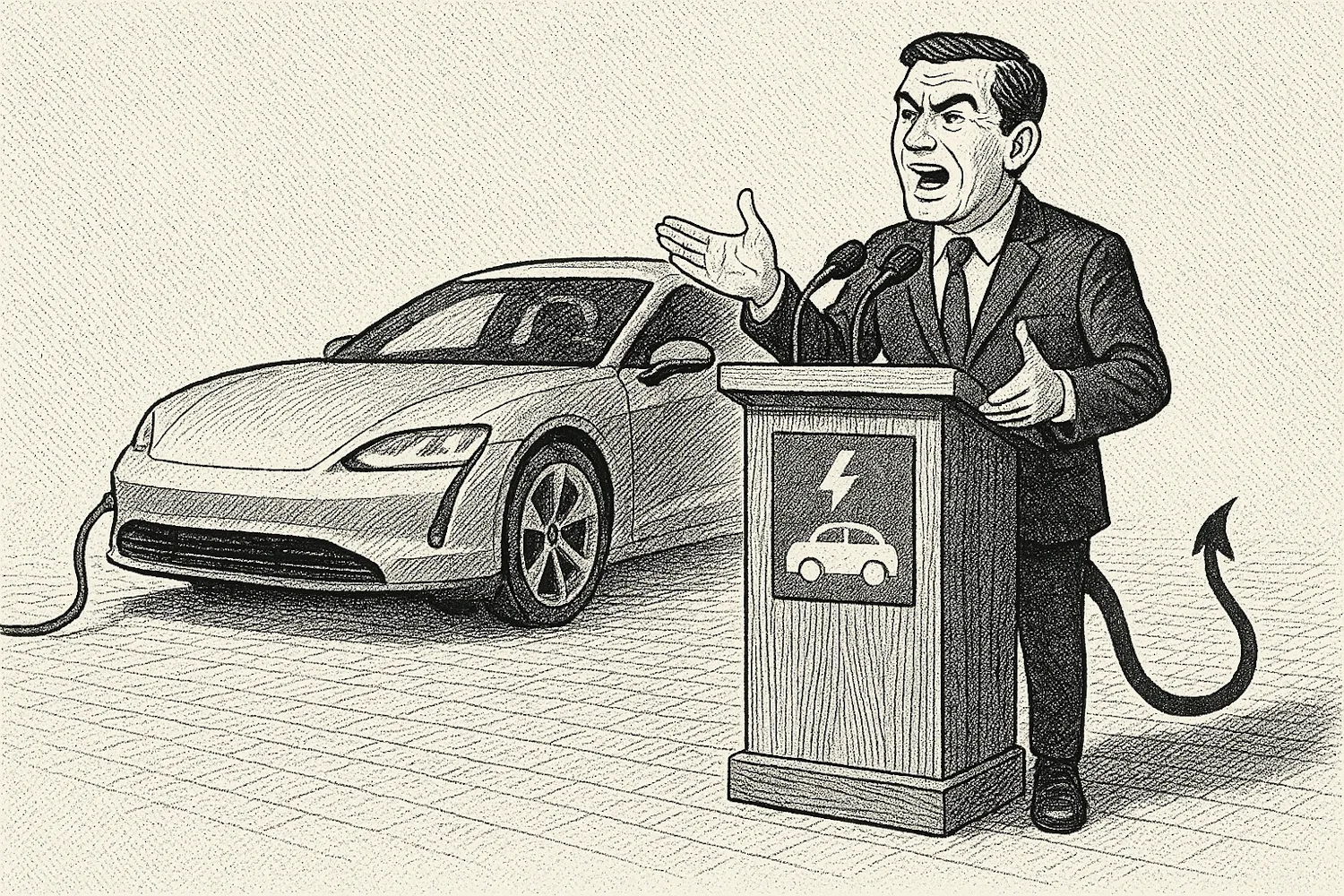

Todo esto se está perdiendo porque los que mandan en la industria (políticos, burócratas, inversores sin alma) han decidido que la emoción no es rentable, que lo importante es cumplir normativas, sobrevivir a los ciclos económicos y vender toneladas de lo mismo con forma de SUV. El coche como objeto emocional está siendo asesinado a cámara lenta, y lo peor es que apenas hay resistencia.

La falsa promesa del coche eléctrico

Los eléctricos iban a salvarlo todo. Iban a limpiar el aire, a reinventar la conducción y, por supuesto, a mantener la diversión. Lo prometieron con grandes titulares, con vídeos inspiradores y con una cantidad de pasta en marketing que podría rescatar a Grecia de otra crisis e invitar a cañas a media España. Pero la realidad, una vez más, se empeña en chafar la fiesta.

Sí, hay eléctricos rápidos. Rapidísimos, de hecho. Un Tesla Plaid, un Taycan Turbo S o un Rimac Nevera pueden arrancarte la cabeza en una aceleración. Pero, ¿y luego qué? ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está el carácter? No hay rugido, no hay vibración, no está ese punto salvaje que convierte a un coche rápido en un coche emocionante. Es como ver pelis en silencio: poderse, se puede, pero menudo coñazo.

Lo que es peor: la mayoría de eléctricos no son coches, sino electrodomésticos gordos de diseño insípido, conducción anestesiada, e interfaces pensadas más para ingenieros que para conductores. Da igual si tienen 200 o 600 caballos, porque visto uno, vistos todos, y eso, para un fan del motor, es la muerte del deseo.

No hablamos solo de sensaciones. Hablamos también de narrativas. Un coche eléctrico no tiene historia. No tiene herencia, no tiene leyendas en Le Mans ni pósteres en las paredes de los adolescentes, y si quieres que la gente se enganche a la movilidad del futuro, necesitas algo más que eficiencia: necesitas mito.

El diseño ha claudicado

¿Dónde están los coches que parecían esculpidos con rabia y deseo? ¿Dónde están las siluetas que cortaban el aire con descaro? El diseño automovilístico, en su mayoría, se ha convertido en un ejercicio de obediencia a las normas de seguridad, a los caprichos del túnel de viento y a las exigencias del departamento de contabilidad.

No hay identidad. No hay riesgo. Todo el mundo quiere agradar a todos, y el resultado son coches grises, con formas intercambiables, como si los hubiese parido el mismo algoritmo. Una parrilla grande, faros afilados y un culo que no moleste. Bienvenidos al reinado del diseño inofensivo.

Luego están las pantallas. Pantallas por todas partes, como si la experiencia de conducir un coche tuviera que parecerse a usar un móvil. En lugar de una instrumentación clara, ahora tenemos menús. En lugar de botones, tenemos submenús. ¿Cambiar la temperatura del aire? Cuatro toques. ¿Poner los antinieblas? Reza para que no vayas conduciendo. El diseño interior ya no está pensado para el conductor, sino para los que diseñan interfaces. Si quisiéramos el Candy Crush usaríamos directamente el móvil.

¿Y sabéis por qué pasa todo esto? Porque se ha perdido el respeto por la conducción como experiencia. Ya no se diseña pensando en lo que siente el que va al volante, sino en lo que opinan los focus groups, y un coche no puede nacer de una encuesta. Tiene que nacer de las tripas.

El conductor como sospechoso

La política ha contribuido a enterrar la emoción. El conductor ha pasado de ser un ciudadano libre a ser un potencial delincuente. Todo lo que huela a placer automovilístico está bajo sospecha, y no, no es conspiranoia de gasolinero rancio. Basta con ver cómo se legisla.

Limitaciones de velocidad absurdas, radares a cada esquina, zonas de Bajas Emisiones diseñadas más para recaudar que para limpiar, tasas, etiquetas, e impuestos. Cada momento que te recuerda que conducir es divertido viene acompañado de una multa o una prohibición, porque al parecer, disfrutar del coche es de malos ciudadanos.

¿Querías una carretera vacía para apretar un poco? Prohibido. ¿Querías hacerte una rutilla por el Pirineo con tu deportivo? Ojo, que ahora hay que pagar hasta por respirar. ¿Querías restaurarte un clásico con carburadores? Malas noticias, pronto no podrás ni moverlo. Se está criminalizando al conductor por el simple hecho de querer disfrutar.

Mientras tanto, se promueve un discurso de “movilidad responsable” que esconde una idea muy peligrosa: que el coche es un mal necesario, que hay que reducir su presencia, su impacto y, en última instancia, eliminar su existencia. Para los que amamos los coches es como si nos dijeran que amar la música está mal porque hace ruido.

Recuperar el alma

La solución no es volver al pasado. Nadie está pidiendo que volvamos al plomo en la gasolina o a coches que se doblaban como latas en los choques. Lo que se pide es que el coche del futuro no sea un electrodoméstico con ruedas. Que tenga alma. Que tenga algo que lo haga digno de ser soñado y que no nos toquen las narices desde arriba.

Algunas marcas todavía lo entienden. Toyota, Porsche, Alpine, Mazda… incluso Honda en sus buenos días. Marcas que, pese a la electrificación y a las normas, siguen pensando en el conductor y que entienden que la emoción no es negociable. Que un coche, además de moverse, tiene que conmover.

Si no hay coches que emocionen, ¿quién va a querer conducir? ¿Quién va a enamorarse de un ID.4 gris con pantalla táctil y tacto de flan? ¿Quién va a recordar con cariño el primer trayecto en un SUV híbrido sin alma? El coche necesita recuperar su capacidad de inspirar, de hacer soñar, de poner los pelos de punta.

Eso solo se consigue si diseñamos coches para personas, no para estadísticas. Para conductores, no para burócratas. Para soñadores, no para burócratas, porque sin emoción, no hay vínculo, y sin vínculo, la movilidad no engancha. Solo cansa.

2

2

Jose Manuel Miana

Ando loco con los coches desde que era pequeño, y desde entonces acumulo datos en la cabeza. ¿Sabías que el naufragio del Andrea Doria guarda dentro el único prototipo del Chrysler Norseman? Ese tipo de cosas me pasan por la cabeza. Aparte de eso, lo típico: Estudié mecánica y trabajé unos años en talleres especializados en deportivos prémium.COMENTARIOS